徐纪阳 文/供图

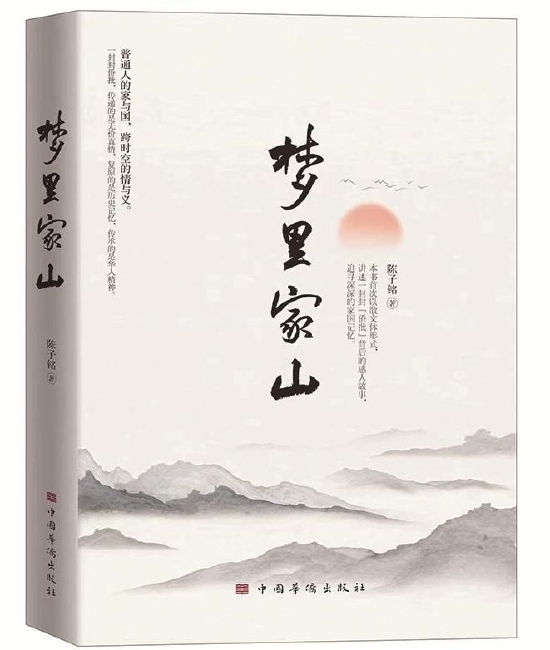

《梦里家山》是一本引人入胜的书。这么说不是因为它写了什么仙魔玄幻的故事,或者什么惊心动魄的冒险,而是它用文学的想象重新书写升斗小民的只言片语,穿越侨批的文字表层,进入到民风民俗、个体生命与家国历史的内在肌理。当陈子铭的目光扫过那些散乱、残缺、泛黄的侨批,历史被掀开不为人注意的一角,他借此瞭望闽南人走向海外的足迹。沉浮于历史中的人物,激起陈子铭内心无量的情思,在散文的写实与小说的虚构之间,不仅写出了那些曾经真切存在却又随风飘逝的平民生活,而且借助前人的诉说表达了现代人的感受。数十个故事,星罗棋布地点缀于时空的四维坐标中,连缀成一部记录华侨百年奋斗历程及其家国情怀的文学之书。

一百多年前,一个叫黄开物的人从九龙江口出海前往马尼拉,四十余年间与老家锦宅的数百封通信,让世人重温了他一生的事业与荣光。黄开物是幸运的,他完整的生活轨迹通过家信得以再现。但更多的侨批由于生活的动荡、物品的遗落、情感的迁异甚至生意的纠纷等原因而零落为碎片化的日常,尽管通信的双方可能是极为相熟的夫妻、兄弟、父子、叔侄、妯娌、乡亲等。王狮虎和他的儿子担盐分别写给黄德的两封信,中间就有长达二十年的间隔;而杨南清,我们也只能从两封薄薄的家书中看到他64-73岁的人生末梢。那些未曾被记录的岁月中无论发生过什么,都令人唏嘘。陈子铭在家书所能抵达的事实之外勾连人与人之间或浓或淡的情感关系,残缺的故事在他不事铺陈的叙述中跌宕起伏,情节张弛有致,人物的性格与命运跃然纸上,形象也一个个鲜活起来,似乎要迈步走出泛黄的侨批,成为我们身边触手可及的存在。我读这本书,觉得作者是与前人对话,在吉光片羽中呼唤那些在故土与南洋之间的漂泊之魂。

打开那些泛黄、缺漏的家书,人生的百态、民俗的韵致皆弥漫其间。无论是故土的闽南话、歌仔戏、龙眼干,还是南洋的椰风蕉雨、淳朴番婆,无论是女人的闺房幽怨,还是男人的艰辛打拼,悲喜之情的表达都很得体,将民间的风俗习惯、道德意识与朴素情感立体地表达出来。对侨批书法的鉴赏也带进文本,增添了文化的气息。李姓少妇写给丈夫阿策的信柔情似水,那笃定的语气却多少来自于代书人雄健的笔力,不事雕琢的奔放、强弩穿甲的力道颇有吴昌硕的遗风;晚清进士林翀鹤写往菲律宾的信虽为追讨族人被侵吞的产业,但只看那横轻竖重、浑厚挺拔的精熟笔法,便可知他的学问和教养。在陈子铭看来,不仅那些破碎的日常是可以艺术化的,而且侨批本身就是前人生活中的艺术。

将碎片化的历史事实连缀成故事,有事实,有虚构,乃有文学的出场,泛黄残破的书信,在陈子铭笔下幻化出鲜活的生命感觉。想象力飞升的背后隐藏着对历史的复杂理解,那略带悲戚的叙述,是深悟历史玄机的咏叹。男与女,父与子,情与爱,家与国,南洋与故土,革命与政治……一一呈现在旧梦重温般的叙述中。生活中自然有无奈、灰暗与无聊,但信心、朗阔和美满并未缺席;与人间的冷漠、隔阂、彼此伤害同在的,还有人们的热情、信任和相互守望。这些或挣扎,或进取,或沉沦的人生片段,如幻灯一般不断闪现在读者的眼前,在变动与不确定中,《梦里家山》以一种非史诗性的书写探索历史的走向与可能。

郭有品、黄开物、郭泰祺、白雪娇、杨南清等人的家书,被分别置于鸦片战争、辛亥革命、抗日战争、新中国成立、改革开放……这一百多年间一个个重要历史节点中加以凝视。亲人离散在海的两头,故土与南洋的牵扯赖于书信的维系,个体与家庭的生死、生活、生意常常依托于国之命运,家庭之变与国之盛衰同构。在这样宏大的历史图景之中,陈子铭在日常生活的意义和家国之痛与爱间建立联系,一种沉重的历史感在书中升腾起来。梦里的家山,是侨胞域外生活的投射,身在南洋,无论是落拓江湖没有留下姓名的丈夫,还是纵横商界的和庚,书信之中都自认是故国子民,与祖国情感相系的拳拳之心一刻也不曾忘怀。那一封封产生于民间的书信,诉说着普通人的家长里短、生老病死,虽残缺破损,却纸短情长,成为维系海外侨胞与祖国情感的重要见证,互信、融合、包容的情感与命运的共同体也在这样的历史中形成。

侨批已经成为历史的陈迹,或展览于博物馆明亮的橱窗,或藏身于档案馆黑暗的一隅,或散落于乡间老者的箱底,但陈子铭的《梦里家山》,却复原了那一段鲜活的记忆。在历史与文学之间,我们仿佛看到从闽南出海的风帆漂向远方,心系故土的人们在一望无际的浊浪中沉浮、搏击、与命运纠缠的景象。旧的形式虽然凋谢了,但其承载的精神丰度和文化厚度并未减损丝毫。反倒是,在前人航行过的地方,后人更容易找到前进的方向。从这个意义上说,《梦里家山》所期待的,是新时代的闽南人在新的“海丝之路”上劈波前行的愿景。